Сергей Ситар

Голоса (навстречу другим институтам). Выпуск 23

– Да ведь это здание Парламента! Вы еще пользуетесь им?…

– Вас, конечно, удивляет, что мы сохранили это здание… Да, оно служит в одной части крытым рынком, а в другой – складом навозного удобрения.

Уильям Моррис

Новости ниоткуда, 1890

Лозунги, формулы, призывы, тезисы, возражения, отчеты, декларации, выводы, гипотезы, обязательства, повестки, программы… Судя по всему, сущностная роль институций на всепроникающем и бурно плодоносящем поле социальных коммуникаций (т.е. в горизонте нашей лихорадочной деятельности по сбору, производству и перераспределению знаков) лучше всего проясняется посредством лумановского понятия «селективно-рестабилизирующая функция». Коротко говоря, институты берут на себя заботу о наделении хода событий крайне востребованным качеством относительной предсказуемости. С другой стороны, среди множества каналов, регистров и уровней знакового обмена имеется одна своеобразная модальность, которая демонстрирует – и актуально, и исторически – наиболее стабильную и надежную способность оказывать воздействие на фактическое поведение участвующих агентов. Этот особый слой коммуникации состоит из финансовых транзакций, потоков и контуров обращения денег. Как средство побуждения к действию, деньги занимают парадоксальное/гибридное положение «золотой середины» между откровенным насильственным принуждением, которое естественно порождает парализующие систему вспышки сопротивления, и «ни к чему не обязывающим», чисто дискурсивным или эмоциональным увещеванием. Не подразумевает ли эта общая «стабилизирующая» или «выравнивающая» роль денег и институций, что все теперешние институции в конечном счете сфокусированы на деньгах, а деньги-капитал, в свою очередь, являются нашим высшим и наиболее действенным институтом?

Прошедшее лето ознаменовалось вскрытием глубокого разлома между наименее государственно-интегрированной частью российского художественного сообщества и управляющим эшелоном государственных учреждений культуры, имевших доселе репутацию наиболее передовых (ГЦСИ и недавно включившим его в свою структуру ГМИИ им. Пушкина). Широко развернувшаяся и зачастую обжигающая полемика была спровоцирована публичным заявлением двух нестоличных художников-кураторов, из которого следует, что организаторы амбициозной пятилетней программы «Немосква», официально направленной на поддержку современного искусства в нестоличных городах РФ, использовали заведомо негарантированные денежные приманки для рекрутинга локальных участников, а в конце концов отказались от ответственности за свое широко анонсированное обещание найти средства для реализации двух по-настоящему локальных проектов, победивших в ходе продолжительного и трудозатратного кураторского конкурса1. Многие действующие лица и внешние наблюдатели увидели в этой ситуации лишь один из широкого спектра симптомов, показывающих, что патерналистская, колониальная, хищническо-экстрактивная и высокомерная форма поведения, которой российский метропольный центр веками придерживался в отношении своей обширной «внутренней периферии», была полностью усвоена и продолжает практиковаться – в минимально замаскированном виде – его нынешними, якобы «пост-имперскими» культурными институтами. Для других событие стало красноречивым свидетельством того, что постсоветская «культурная элита» в своем блуждающем развитии достигла, наконец, стадии зрелого, абсолютно разнузданного неолиберального цинизма.

Протестующие активисты выдвигают альтернативные перспективы и предложения, которые включают требования полной финансовой прозрачности организаций публичного сектора, справедливого перераспределения ресурсов, реституции «бывших внутренних колоний», справедливой оплаты труда для низовых звеньев, сменяемости администраторов и прямого участия художников на ротационной основе в финансовом управлении проектами и программами в сфере культуры2. Диапазон конструктивных устремлений широк, но трудно не заметить, что сюжетные линии этого спонтанного коллективного мозгового штурма необратимо склоняются в сторону обсуждения механизмов принятия финансовых решений: вопроса о том, кто, как и с какими целями контролирует деньги – как самую консенсусную на сегодняшний день форму власти.

Свое первое представление о коммунизме я почерпнул в возрасте примерно 4-5 лет, в начале 70-х, из разговора с отцом, физиком-ядерщиком, который в то время был членом КПСС. Пытаясь сделать эту основополагающую политическую концепцию максимально «съедобной» для моего инфантильного воображения, он свел свое объяснение к самому очевидному и в то же время наиболее эксцентричному ее аспекту: отмене денег. При коммунизме можно будет получать все, что нужно, без необходимости за это платить. С другой стороны, каждый человек будет делать то, что считает нужным, не получая оплаты. Эта любопытная трансформация нашей повседневной жизни должна была осуществиться, по последним на тот момент «сводкам сверху», примерно к 1980-му году. Точка, отодвинутая во времени на 6-7 лет вперед, казалась мне тогда бесконечно далекой и, таким образом, не допускающей возможности реального ожидания. Но помню, что идея как таковая пронзила меня своей безупречной элегантностью: каким-то образом я уже был в состоянии оценить преимущества прогресса путем упрощения – как, например, в случае элементарных математических уравнений, к которым родители стали приобщать меня примерно в то же время и в которых решение постепенно «обнажается» посредством поиска и сокращения избыточных равных количеств в правой и левой частях. Однако не получится ли так, что люди примутся захватывать тонны товаров, которые им по сути не нужны, и перестанут что-либо делать? Это был наиболее весомый вопрос, от которого мой отец пытался отмахнуться, применяя смутное и подозрительное понятие «ответственность». И все же нечто полезное было вынесено мной из этого памятного разговора – какая-то «неловкая правда» о деньгах и о «мире взрослых» вспыхнула на миг и оставила глубокий след в моем развивающемся понимании жизни: выяснилось, что монеты и купюры не являются ценными ни сами по себе, ни даже как «заместители» по-настоящему ценных предметов, но представляют собой скорее что-то вроде костылей, помогающих людям удерживать свои желания и решения в состоянии подотчетности – в первую очередь, для самих себя. Так что переход к коммунизму представился мне тогда похожим на момент в обучении езде на велосипеде, когда два маленьких дополнительных «балансирных колеса», которые всегда торчали по обе стороны от заднего, наконец-то демонтируются, и – сам не свой от страха и восторга – ты открываешь для себя эйфорию раскрепощенного ястребиного парения. Или – если сделать еще один шаг назад по ступеням памяти – похожим на тот момент, когда ты обнаруживаешь, что способен ходить на двух ногах.

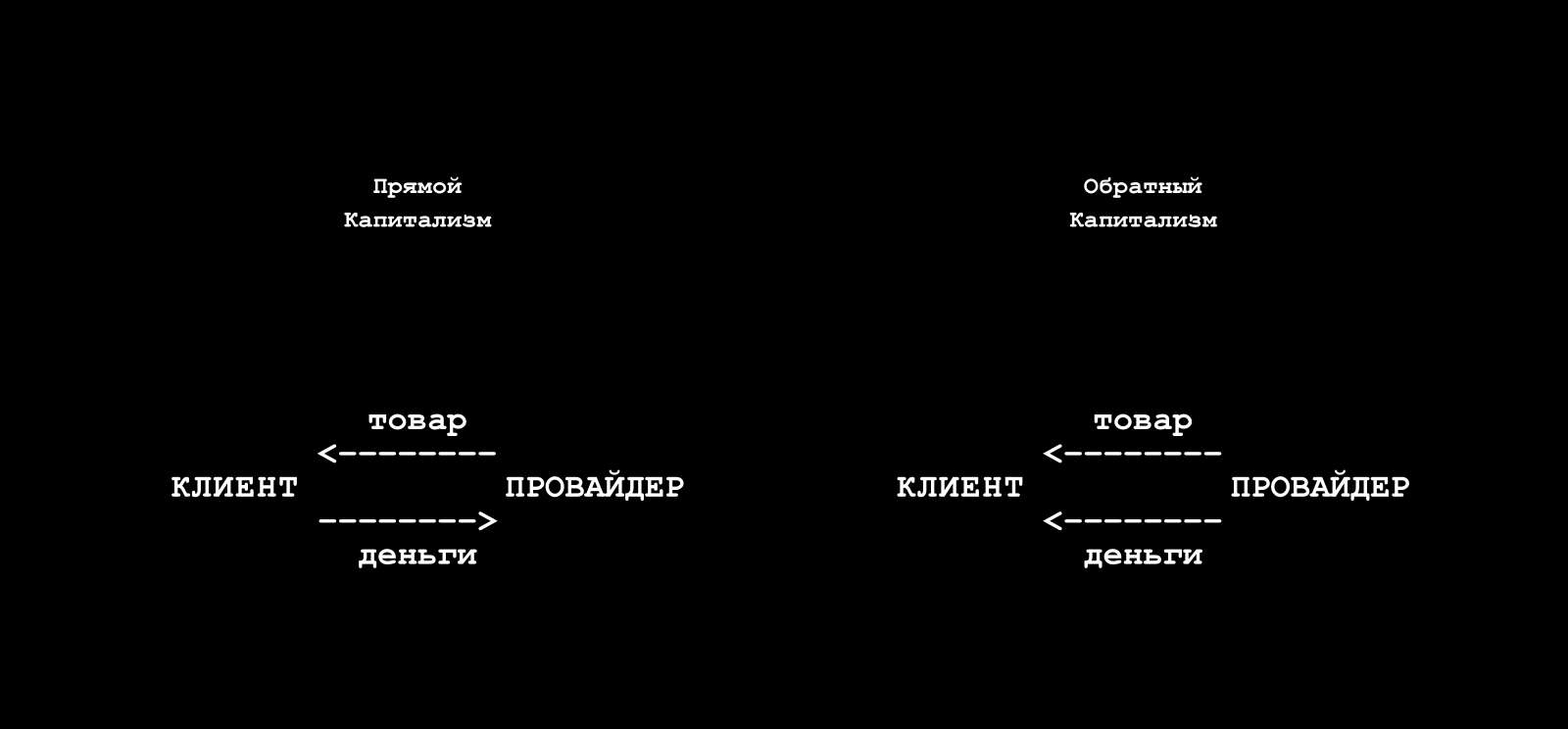

Не объясняется ли в таком случае наша неспособность осуществить этот переход лишь действием глубоко укоренившихся социальных предрассудков? Много позже этот вопрос очевидно подстегнул развитие концепции Обратного Капитализма – визионерской педагогической модели социальных отношений, которую – как-то непреднамеренно – мы придумали вместе с моим другом Ильей Вознесенским, сооснователем «Обледенения архитекторов». Ее осевая идея состоит в том, чтобы, сохранив эту самую «стабилизирующую» общественную функцию денег, одновременно изменить их привычное понимание на противоположное, нейтрализовав таким образом их «естественную привлекательность». В рамках этой модели смысл обладания деньгами должен быть просто перекодирован в смысл быть обремененным долговой нагрузкой. На практическом уровне такое перекодирование повлекло бы за собой целый ряд изменений, которые поначалу выглядят странными. Человек, желающий приобрести какие-либо товары или услуги, вместо того чтобы платить за них, был бы обязан принять вместе с ними сумму денег, эквивалентную их рыночной стоимости. Накопление товаров и результатов услуг в чьих-либо руках, таким образом, вело бы к накоплению денег в тех же самых руках. Уничтожение или сокрытие денег, находящихся в твоем владении, квалифицировалось бы как тяжкое преступление, влекущее за собой судебное преследование и санкции. Соответственно, владение недвижимостью и другими неденежными активами требовало бы «параллельного» владения суммой денег, выражающей их стоимость. Все работодатели, в свою очередь, были бы обязаны регулярно (ежемесячно или еженедельно) принимать от своих работников денежный эквивалент стоимости их месячного/недельного труда, установленный в их индивидуальных контрактах. Предприниматели использовали бы возможность избавиться от денег, которые они получают от своих наемных сотрудников, поставщиков и субподрядчиков, распределяя их небольшими порциями вместе с товарами и услугами, которые они предлагают своим клиентам. Наиболее талантливым и старательным удавалось бы постоянно удерживать свои «сбережения» на нулевом уровне. «Беднейшие», поэтому, скоро получили бы статус наиболее успешных и уважаемых членов общества, в то время как «богатейших» стали бы презирать как жалких неудачников и отщепенцев. Накопления крупных сумм на счетах больших корпораций, муниципалитетов и национальных государств рассматривались бы как экономические катастрофы, требующие вмешательства антикризисных менеджеров, направленного на постепенное устранение этих «злокачественных опухолей». Банкиры стали бы единовременно принимать большие порции денег в качестве «кредитов» и «займов» от своих клиентов в обмен на обязательства клиентов принимать от банкиров ежегодные либо ежемесячные процентные платежи. И т.д.

Может показаться, что эта «зеркальная модель», будучи реализованной, породит мир, настолько похожий на знакомую нам действительность, что реализация не будет стоить затраченных усилий. Есть, однако, одно радикальное отличие, игнорировать которое было бы, пожалуй, некорректно. В то время как генеративный принцип Прямого Капитализма (императив количественно измеряемого роста) является аддитивным и, таким образом, ориентированным на слепую бесконечность, Обратный Капитализм по сути субтрактивен и задает вполне зримый и достижимый предел совершенства в виде «нулевого владения». А разве любая деятельность, заслуживающая того, чтобы ее рассматривали как «рациональную», не характеризуется именно выбором более или менее достижимых целей и их предварительной установкой? В глобальном масштабе применение Обратного Капитализма подразумевало бы, что «центральные банки», вместо их нынешнего права неуклонно наращивать массу денег, находящихся в обращении, окажутся наделены исключительным правом периодически освобождать «коммерческие банки» от проблемного избытка денег и уничтожать эти суммы без дальнейших последствий. Нынешнюю мировую денежную массу, то есть совокупность существующих «репрезентативных» и «фиатных» денег, измеряемую триллионами в единицах ведущих мировых валют, трудно воспринимать иначе, чем как грант, который человечество выдало самому себе с целью ускорения своего тысячелетнего эксплуататорского завоевания мира, пространства-времени, других форм жизни и вообще всего, что можно идентифицировать и назвать. Вполне логично было бы сделать так, чтобы плавное, тщательно рассчитанное сокращение этой денежной массы до нуля и постепенное воплощение францисканского принципа «нулевого владения» продвигалось рука об руку с приближением к таким ныне востребованным целевым ориентирам, как «ноль отходов», «ноль энергозатрат», «ноль атмосферных выбросов», «нулевое вымирание» и т. д (возможно, это единственный логически последовательный выбор). По всей видимости, движение по этому сценарию также приведет к достижению состояния «ноля институций» – по крайней мере, если трактовать слово «институция» в его современном значении.

1 — Это заявление состоит из двух параллельных отчетов об описанных событиях, составленных лауреатами конкурса Елизаветой Кашинцевой и Олегом Устиновым, см.: Кашинцева Е., Устинов О. «Задача проекта в том числе фасад»: о «Немоскве» // aroundart.org, 6 августа 2020, http://aroundart.org/2020/08/06/nemoskva/

2 — См., в частности, открытое письмо, подписанное двадцатью арт-активистами из различных региональных самоорганизованных культурных институций: Бурлюк А. и др. Всё растворяется в воздухе (кроме вопросов) // Артгид, 4 сентября 2020, https://artguide.com/posts/2071; а также программу действий Егора Софронова, редактора «Художественного журнала» и вебзина Aroundart, включающую инициативу создания «Планетарного художнического совета»: Софронов Е. #ДеколонизируйПушкинский // aroundart.org, 9 сентября 2020, http://aroundart.org/2020/09/09/decolonizethepushkin/.

Сергей Ситар – архитектор, архитектурный теоретик, дизайнер и куратор. Ведущий преподаватель модуля «Теория и история» магистратуры МАРШ. Автор монографии об истории отношений архитектуры и естествознания «Архитектура внешнего мира» (Москва, Новое Издательство, 2012). С 1995 г. постоянный автор и редактор архитектурного журнала «Проект Россия», с 2001 – редактор-составитель теоретического раздела журнала «Проект International». Участвовал в разработках стратегий развития региональных городов РФ, международных исследовательских и выставочных проектах по проблемам архитектуры, урбанистики и локально-региональных культур, включая проект Shrinking Cities (2002–2005). Со-инициатор и куратор международного проектно-теоретического семинара «Новая история будет» (2019).