АрхиДжем и студия Molleindustria

Лекция Паоло Педерчини и обзор итогов гейм джема

Результаты АрхиДжема, прошедшего в рамках проекта Open

АрхиДжем — недельная сессия, посвященная созданию архитектурных видеоигр. Ее соорганизаторами стали павильон РФ на Венецианской биеннале, Архитектурная школа МАРШ и школа видеоигр Scream School. Участникам предлагалось ответить на главный вопрос биеннале «Как мы будем жить вместе?», уделив особое внимание переустройству и переосмыслению культурных институций в реальном и виртуальном мирах. Междисциплинарные команды, в составе которых были гейм-дизайнеры, архитекторы и художники, решили эту задачу в шести играх, где рефлексия распространялась не только на институции, но и на темы биеннале в целом и павильона в частности.

Архиджем начался с лекции гейм-дизайнера и основателя студии Molleindustria Паоло Педерчини «Язык шаблонов для игровых вселенных». Ее запись можно посмотреть на этой странице. Педерчини предлагает свою систему шаблонов, способную заложить основы альтернативного – выразительного и критического – подхода к игровому миростроительству.

Вместе с кураторской командой павильона и жюри АрхиДжема геймдизайнер, преподаватель и автор телеграм-канала Backtracking Дмитрий Веснин проанализировал полученные работы и обратил внимание на общие темы, мотивы и цели всех игр.

Автор: Кирилл Митрухов

Ссылка: repsoloff.itch.io

Игра «Дорога жизни» — это генератор зданий, расположенных вдоль одной бесконечной дороги. По мере движения перед игроками открываются новые постройки, и каждая немного отличается от предыдущей. «Дорога жизни» ведет от деревянного зодчества к бетонным небоскребам; дальнейшая эволюция ограничена только оперативной памятью компьютера, неспособной вместить все здания, которые встретятся на пути игроков.

Главный герой этой игры — архитектура. Она не подчиняется игроку и пытается удивить на каждом шагу. По настроению игра напоминает прогулку по крупному российскому городу, где то и дело на фоне привычной застройки обнаруживаются новые здания. Как спрашивал в «Невидимых городах» Итало Кальвино, «В чем смысл этого строительства? Какова цель возведения города, если не сам город? Где тот план, которому вы следуете, где проект?» Игра отвечает: порой новые дома могут появляться из ниоткуда, сами собой, без какой-то конкретной цели или плана. И у городских жителей нет явных рычагов воздействия на этот процесс.

В каком-то смысле «Дорога жизни» — игра не только про развитие архитектуры, но и про городские изменения в целом, про благоустройство, которое происходит само. Одна из сильнейших сторон Life Road в том, что игра, как процедурный генератор, передает ощущения, которые возникают в городских пространствах, даже если они мрачные.

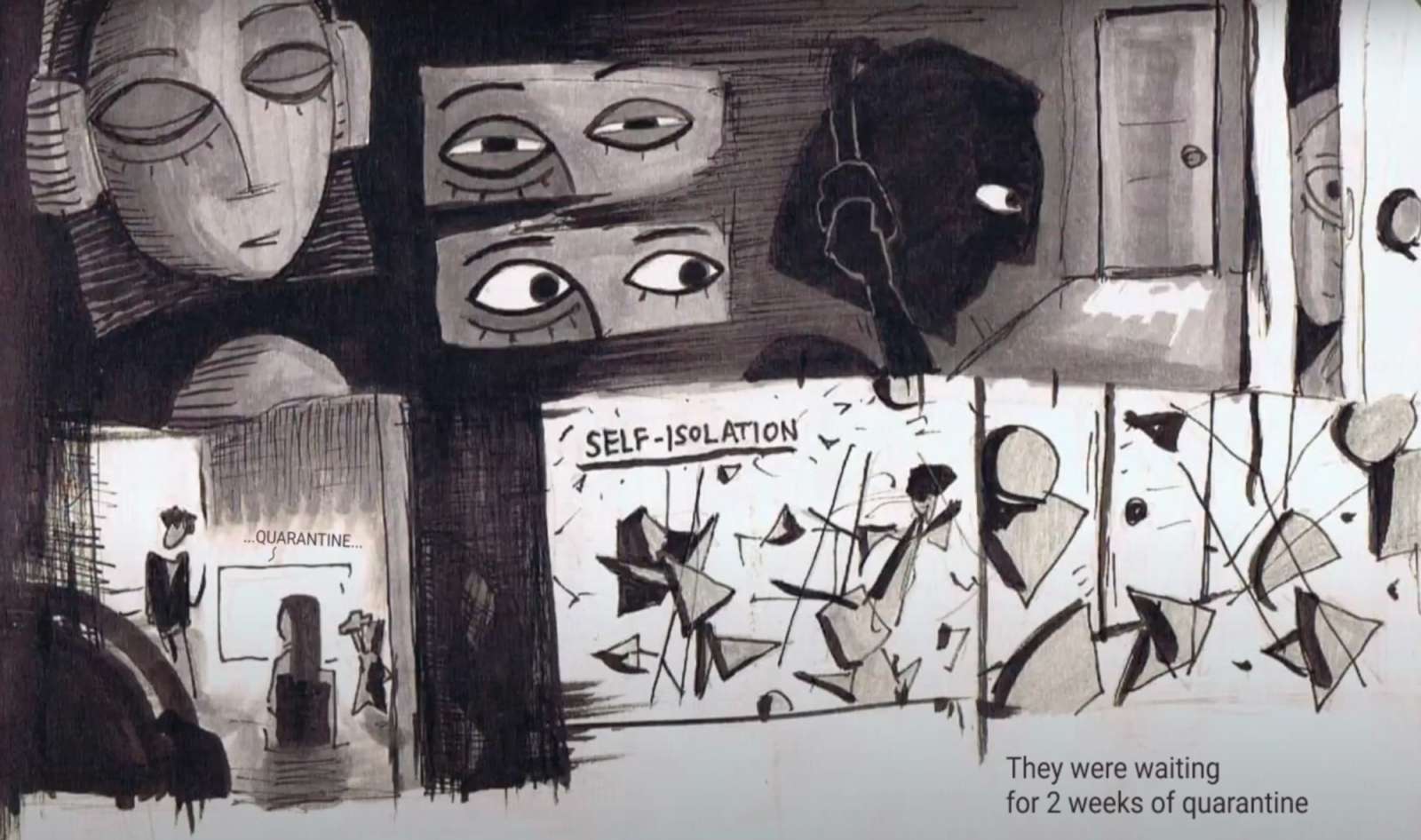

Авторы: Евгения Острикова, Дмитрий Лоташ, Арман Наджарян, Полина Смолякова

Если предыдущая игра отображала текущее состояние дел, то Quarantine Dreaming — это эскапистский полет фантазии, который выкидывает игроков из привычных квартир и отправляет их налаживать контакт и изучать личные пространства других персонажей. Архитекторы, авторы игры, выворачивают внутреннее пространство наизнанку и отправляют главного героя исследовать вымышленные миры его близких, сосуществующие с пространством квартиры. И эти миры оказываются в самом буквальном смысле другими планетами.

Необычная топология отражает попытку прорваться сквозь изоляцию и установить контакт не то с самими собой, не то с внешним миром. Как только мы узнаем, что одна из дверей ведет на другую планету, сразу меняется ощущение четырех стен. Это как проснуться однажды в своей квартире и обнаружить, что за окном — поверхность луны. Но даже если такое произойдет, какая разница, если все равно целый день сидеть дома?

В эссе о связи игр и так называемого «реального мира» Федерико Кампанья пишет, что «стерев всякое различие между игрой и работой, как и между искусством и жизнью, современное общество попыталось опустошить игровую сферу, а заодно и уничтожить любую надежду на поиск выхода из сложившейся ситуации». Игра Quarantine Dreaming одновременно подтверждает тезис Кампаньи, вскрывая ограниченность вымышленных миров, а с другой — указывает на выход, который нужно искать в мире реальном. По мнению авторов, этот выход — человечность.

Автор: Ярослав Кравцов

Ссылка: yarkravtsov.com

Игра левел-дизайнера и медиа-художника Ярослава Кравцова откликается на бриф сразу на нескольких уровнях. Во-первых, название How I will live together разоблачает наивность основной темы биеннале — вопроса How will we live together?, который в конце концов неизбежно оборачивается к зрителю единственным числом.

Это одиночество проявляется в игре не сразу, а лишь после нескольких минут нахождения в «виртуальном мире», где есть другие игроки, общественные пространства и кокетливо расставленные пасхалки, которые ждут пытливых умов. Через некоторое время игрока выбрасывает обратно в «реальность», в человейники. О них сложно сказать что-то новое, но Кравцов дает игрокам прочувствовать на себе отчаяние, в которое возвращаются из виртуальных миров жители спальных районов, бетонных плит и каменных джунглей. Как и Quarantine Dreaming, эта игра улавливает изменения в восприятии пространства, наступающие, как только мы узнаем, что находится за его пределами.

Единственный выход, который предлагает How I will live together, — это эскапизм. Но доступ в виртуальную реальность строго регулируется министерством. И здесь возникают неожиданные рифмы с политическими и жизненными реалиями России: введенное в прошлом году ограничение на прогулки становится е в игре ограничением виртуальным, заодно всплывают намеки на блокировки сайтов в российском интернете, мечты о свободных и открытых пространствах противопоставляются густонаселенным окраинам, а частное жилье — многоквартирной застройке. How I will live together не предлагает фантазировать о побеге, а остроумно фиксирует положение дел.

Авторы: Дарья Камышева, Полина Васина, Иван Штыка, Константин Смирнов, Данил Дятчин, Дарья Хитрых

Ссылка: bit.ly/3EhhSPp

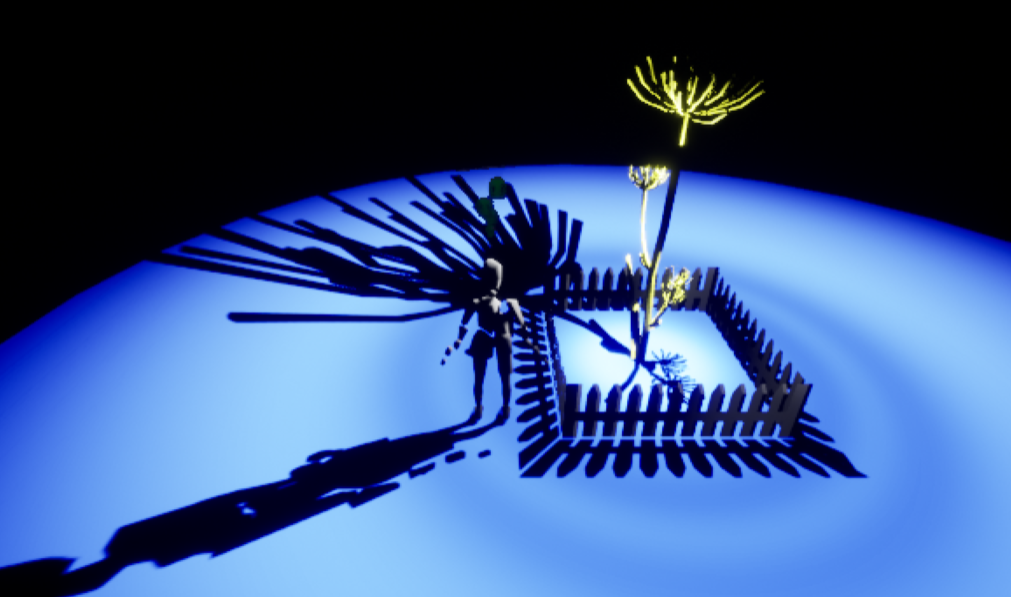

Место действия «Заповедника» — невероятно красивый песчаный остров, оказавшийся посреди бесконечной парковки. На этой парковке игроки взаимодействуют с вымышленным садом и убеждаются, что последствия таких взаимодействий могут быть самыми неожиданными. Прототипом места, показанного в игре, является реальный сад внутри одного из проектов ПИК, крупнейшего девелопера в России.

Отправная точка игры — сад в жилом комплексе — рифмуется с замыслом британского павильона на Биеннале, который в этом году поднимает вопрос о «приватизированных садах». Возводя природу в статус заповедника, авторы обостряют проблему элитарности и закрытости таких пространств. Игровые взаимодействия по сути закрепляют границу между человеком и природой, которой и объясняется нынешний экологический кризис.

В игре «Заповедник» — только одна локация, но вокруг нее поднимаются десятки социальных и политических тем, начиная от регулировки доступа к природе и заканчивая самим конфликтом между человеком и природой, который с каждым годом только обостряется.

Авторы: Ксения Кононенко, Кирилл Макаров

Ссылка: xenia-kononenko.itch.io

Одно из самых необычных пространств, созданных на АрхиДжеме, — игра The Line, где игрокам предлагается прочитать стихотворение, записанное скульптурными буквами. Точки обзора, откуда можно бы было рассмотреть весь текст, не существует: можно только передвигаться по лабиринту, разбирая стихотворение от первой буквы к последней.

Крупные буквы и пространства между ними расположены так, что дорогу между ними можно срезать, найти свой, альтернативный путь в лабиринте. Однако такое прочтение засчитано не будет: от игроков требуется уважение к авторскому замыслу. В итоге, опираясь на постулаты Барта и Нанси, создатели игры исходят из авторитарности текста и прямо проговаривают, что веселью и обходным путям в их мире места нет.

Эту работу можно представить себе как художественное произведение в общественном пространстве, где посетители будут отдыхать в буквах, читать в них другие книги, срезать углы, делать эффектные фотографии. В таком виде роль стихотворения окажется сугубо декоративной. Откликаясь на название проекта Open, эта игра возводит стены, открытые настолько, чтобы через них можно было пройти, и добавляет ограничения, которые ставят эту открытость под сомнение.

Авторы: Ксения Горланова, Виктория Волокитина, Валерия Колмогорова

Ссылка: dilika.itch.io

Борщевик Сосновского — одна из самых острых тем российского лета. Растение, насаждавшееся в советские времена как ценная кормовая культура, в итоге агрессивно распространяется по стране как сорняк, захватывая целые пласты смыслов, которые касаются токсичного наследия прошлого, региональных ограничений и классового расслоения. Борьба с борщевиком ведется одновременно исследовательскими центрами, сельским хозяйством и средствами массовой информации.

Вместо однозначного ответа на вопрос «Как мы будем жить вместе?» команда предпочла исследовать один из возможных сценариев развития ситуации. Основываясь на книге Донны Харауэй «Оставаясь со смутой», авторы используют борщевик как повод для размышлений над принятием жизни во всех ее странных и необычных формах. Процесс исследования, стоящий за игрой, подробно описан в презентации, которая отсылает к мифу о Геракле, «Смешарикам» и популярным тиктокам. По словам авторов, игра задумана как метафора антропоцентричного общения с миром. В их планах — развить симулятор борщевика в логике процедурной риторики, чтобы показать полный цикл взаимодействия с растением.

Работы, созданные на АрхиДжеме, расширяют представления о роли, которую архитектурное мышление может играть в создании видеоигр. Проекты откликаются на сложившиеся обстоятельства, обнажают тайные рычаги и испытывают силы, стоящие за архитектурными процессами. Эти игры помогают воображать выходы из ситуаций, в которых мы оказались в «реальном мире».

Невероятно ценной особенностью АрхиДжема оказалось то, что все работы отражают российский контекст, территорию и ее правила, показывая, что игры — не только глобальная культура, но и способ на весь мир заговорить о том, что происходит рядом с нами, — о наших местных проблемах, ограничениях и видениях будущего.